急性冠症候群(ACS)発症直後の治療

〈急性心筋梗塞の場合〉

急性心筋梗塞が疑われる場合、救急搬送後すみやかに問診や心電図検査などを行います。

急性心筋梗塞は、大きくST上昇型心筋梗塞(STEMI)と非ST上昇型心筋梗塞(NSTEMI)に分類できます[5]。

■ST上昇型心筋梗塞(STEMI)の場合

心筋の壁の広い範囲に血液が届いていない状態がSTEMIで、迅速に冠動脈の閉塞を取り除き、血流を回復させることが必要です。発症から12時間以内のSTEMIの患者さんは、病院到着から血流の再開までを90分以内に行うことを目標とします[1]。

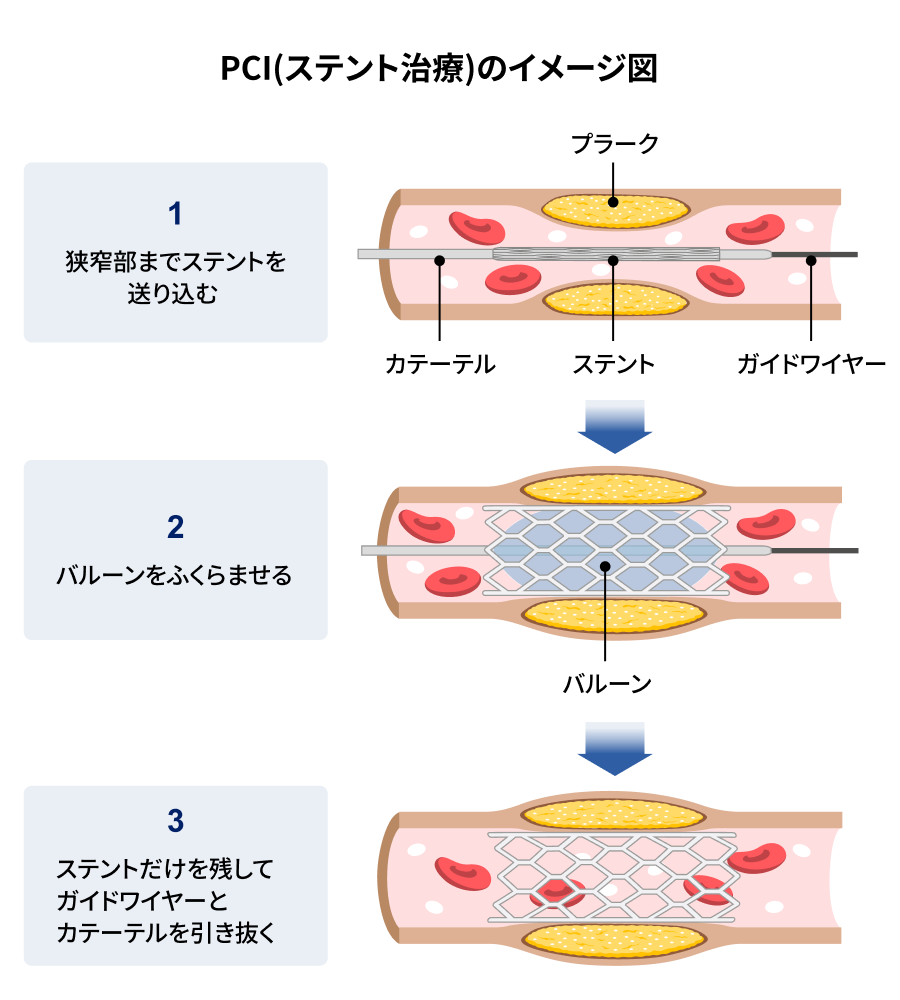

経皮的冠動脈インターベンション(PCI):

多くの場合に行われる血流を回復させるための治療法です。

この治療では、手首や足の付け根などから細く柔らかい管(カテーテル)を血管に通し、心臓の血管の狭くなっている部分(狭窄部位)まで進めます。そして、カテーテルの先端にある小さなバルーンを膨らませて狭窄部位を広げ、さらにステントという網目状の金属の筒を留置して、血管が再び狭くならないように支えます[6]。

ステントには、留置後に血管が再び狭くなるのを防ぐ薬が表面からゆっくりと溶け出す薬剤溶出性ステント(DES)が多く使われています。

〈不安定狭心症の場合〉

基本的に、非ST上昇型心筋梗塞(NSTEMI)の場合と同じように治療します。

いずれの場合も、ご自身のLDLコレステロール値や血圧の管理目標値を意識し、日常生活を送るように心がけましょう。

心臓リハビリテーション

急性冠症候群(ACS)の再発予防のために、運動療法やカウンセリングなどを包括的に行うことを「心臓リハビリテーション」といいます。

運動能力を高めることは、心臓関連の症状を軽くし、生活の質を向上させることにつながります。生活習慣の見直しや社会復帰に対する不安があれば、カウンセリングを受けることもできます。

【入院中の心臓リハビリテーション[9]】

入院中は、社会復帰を目標として、少しずつ体を動かす範囲を広げていきます。例えば、軽いウォーキングや、ペダルに負荷をかけた自転車のような運動機器(エルゴメータ)[2]を使って運動します。

さまざまな専門家(医師、看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士、臨床心理士など)が連携して、生活や栄養のこと、お薬の飲み方、禁煙などについて、退院後の生活に役立つ指導を行います[6]。

【退院後の心臓リハビリテーション[3]】

退院後も長期にわたって心臓リハビリテーションを継続し、運動療法やカウンセリングを行います。一度ACSを発症した人は十分な治療を行っても再発リスクが10%以上と高いため[4]、再発予防のためにもLDLコレステロール値や血圧を意識して生活することが大切です。

※1:急性冠症候群(ACS)で、心筋の内側(心内膜)のみに虚血(心内膜下虚血)がみられる心筋梗塞を「非ST上昇型心筋梗塞」といいます。「非ST上昇型心筋梗塞」は“心筋壊死がある”、「不安定狭心症」では“心筋壊死がない”という違いがありますが、初期の診断と治療において区別することは困難であるため、このサイトでは両者を合わせて「不安定狭心症」として解説します。

※2:GRACEリスクスコアとは何?

不安定狭心症のリスク層別の1つの指標のことで、下記1~8の因子に重みづけをして、入院時および6ヵ月後までに予測されるリスク予測または心筋梗塞発症率を算出するしくみです[10]。

- 年齢

- 心拍数

- 収縮期血圧

- 初期血清クレアチニン

- Killip分類

- 心停止による入院

- 心筋バイオマーカーの上昇

- (心電図における)ST部分の偏位

上記の項目で計算された合計点によって、リスクは以下の3つの段階に分けられます[10]。

- 140超の場合:高リスク

- 109~140の場合:中等度リスク

- 109未満の場合:低リスク

参考

-

日本循環器学会ほか(編). 2017-2018年度活動 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版), p33-34.

-

日本循環器学会ほか(編). 2017-2018年度活動 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版), p48.

-

日本循環器学会ほか(編). 2017-2018年度活動 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版), p96.

-

日本循環器協会(監).ACSタウン.ACS再発リスク.https://acs.j-circ-assoc.or.jp/ (2025年10月15日閲覧)

-

日本循環器学会ほか(編). 2017-2018年度活動 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版), p12.

-

医療情報科学研究所(編). 病気がみえる vol. 2 循環器 第5版, メディックメディア, 2023, p139, 141, 143.

-

日本循環器学会ほか(編). 2017-2018年度活動 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版), p39.

-

日本循環器学会ほか(編). 2017-2018年度活動 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版), p44.

-

日本循環器学会ほか(編). 2017-2018年度活動 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版), p75.

-

日本循環器学会ほか(編). 2017-2018年度活動 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版), p27-28.