退院後の急性冠症候群(ACS)再発リスク

一度ACSを発症したことのある人は、十分な治療を行っても再発リスクが10%以上というデータがあります[3]。

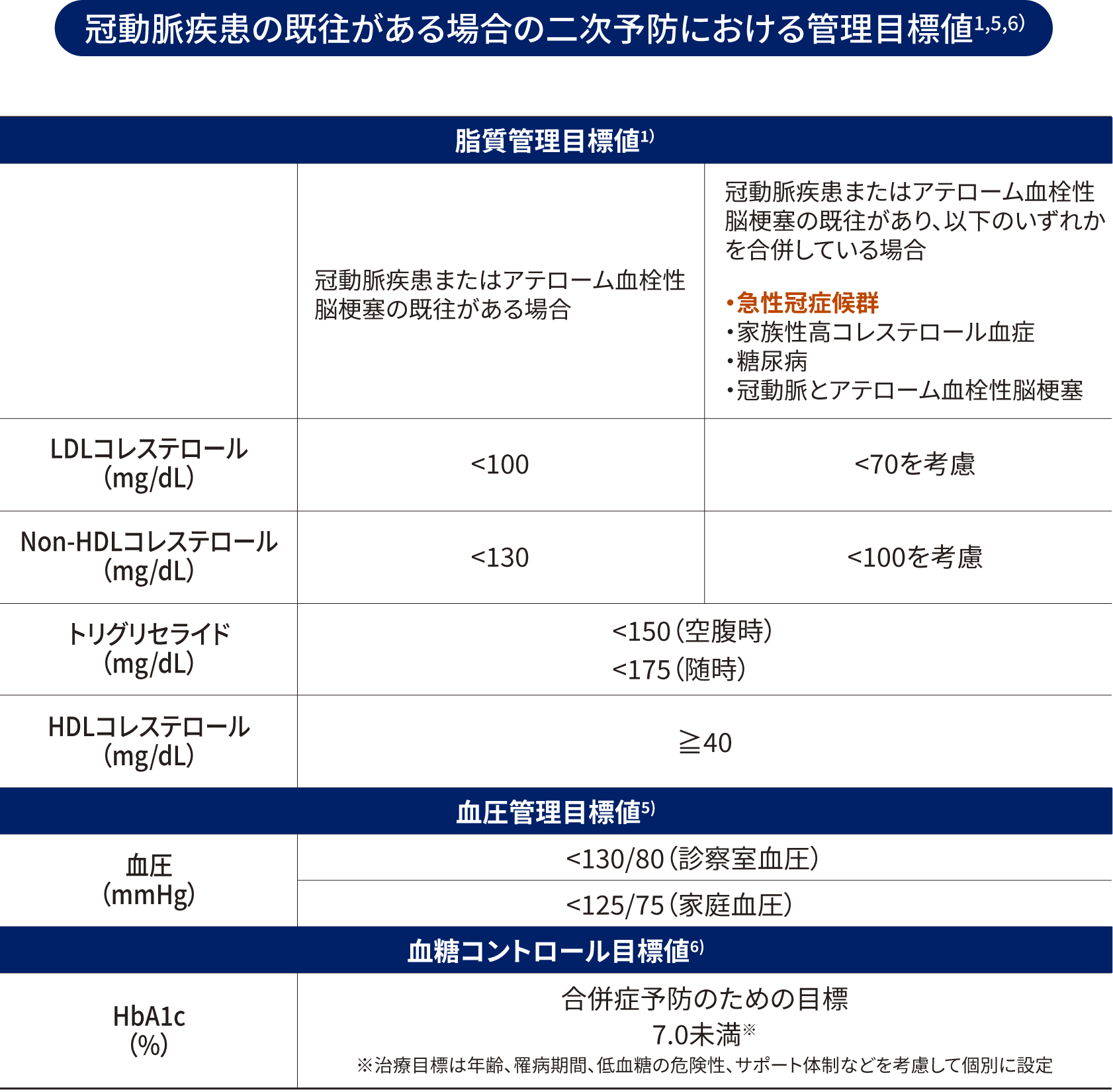

ACSの再発を予防するために、

- LDLコレステロール値やトリグリセライド(TG;中性脂肪)値を積極的に管理すること

- 血圧、血糖値を厳しく管理すること

が大切とされ、一般の人よりも厳格な管理目標値が設定されています[4]。

例えば、LDLコレステロール値の管理目標値は70mg/dL未満を考慮するとされています[1][2]。この目標値の達成を、生活習慣の改善と薬物治療によって目指します。

管理目標値に達しない場合は、主治医に相談

患者さんの病態や状況に合わせて治療方法を選択する必要があるため、定期的に診察や検査を受けることが大切です。現在の治療でなかなか目標値に達しない場合は、治療内容について主治医に相談してみましょう。

運動療法/食事療法/その他の生活習慣の改善

心臓リハビリテーション

急性冠症候群(ACS)の再発予防のために、運動療法やカウンセリングなどを包括的に行うことを心臓リハビリテーションといいます。退院後も外来心臓リハビリテーションに積極的に参加することが、ACSの再発予防へとつながります。

日々の生活の中で適度な運動を取り入れ、食生活を見直して、禁煙や体重管理など生活習慣の改善をしていくことが大切です。

〈食事療法〉

- たんぱく質

- 脂質

- 炭水化物

- ビタミン

- ミネラル

バランスのよい食事を心がける

日本食の効果

- 肉の脂身や加工肉を控えましょう

- 大豆、魚、野菜、海藻、きのこ、果物をとり合わせた日本食の組み合わせが、動脈硬化関連の病気の予防によいとされています[9]

アルコール

急性冠症候群(ACS)発症後の薬物治療

ACS発症後、経皮的冠動脈インターベンション(PCI)を行ってステントを留置している場合

血栓が形成されないようにするために、抗血小板療法を行います。治療中は血液が固まりにくくなるため、出血リスクと血栓塞栓リスクのバランスをとりながら治療を行います。

このほか、心不全治療薬や、心拍数や心筋収縮力を調整したり、血管を広げたりする作用のある薬などを用いて治療します。また、血中のLDLコレステロールを低下させる作用をもつ脂質低下薬なども服薬します。ACSの発症後は、入院中から生涯にわたって薬物治療を続けていく必要があります。

〈主な治療薬〉

脂質低下薬[15]

肝臓へのLDLコレステロール取り込み量を増やしたり、LDLコレステロールを肝臓でより多く分解させたりして、LDLコレステロール値を下げます。その他にも、小腸からのコレステロールの吸収をおさえる作用のあるものや、血液中のLDLコレステロールを増加させる物質の働きを阻害するものなどがあります。

抗血小板薬[15]

血小板の働きを抑えて、血栓の形成を予防します(抗血小板療法)。心房細動などを合併する場合は、抗凝固療法も併せて行うことがあります。

心不全治療薬[15]

心筋梗塞後の心筋リモデリング(心肥大・心拡大)※を抑えて、心不全を予防します。

※心筋梗塞などによって負荷がかかった心臓が、心肥大や心拡大などの機能障害をともなって構造変化を起こすことを「心筋リモデリング」といいます。

降圧薬[15]

高血圧を治療する薬で、血圧を適切に下げることを目的として使用されます。

本ウェブサイトでは、急性冠症候群(ACS)の原因や症状についても詳しく記載しています。原因や症状を知りたい方は、「心臓の血管が詰まるってどういうこと?急性冠症候群(ACS)とは?」をご参照ください。また、治療については「急性冠症候群(ACS)の治療法は?」を確認し、原因や症状、治療でわからないことや気になることが少しでもあれば我慢せずに主治医へ相談しましょう。

参考

-

日本動脈硬化学会(著). 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版, p71.

-

日本動脈硬化学会(著). 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版, p135.

-

日本循環器協会(監).ACSタウン.ACS再発リスク.https://acs.j-circ-assoc.or.jp/ (2025年10月15日閲覧)

-

日本動脈硬化学会(著). 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版, p42-43.

-

日本高血圧学会高血圧管理・治療ガイドライン委員会(編). 高血圧管理・治療ガイドライン2025, p68.

-

日本糖尿病学会(編・著). 糖尿病治療ガイド 2022-2023.2022. 文光堂, p34.

-

日本動脈硬化学会(著). 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版, p102-103.

-

日本動脈硬化学会(著). 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版, p91.

-

日本動脈硬化学会(著). 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版, p101.

-

日本動脈硬化学会(著). 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版, p95.

-

日本動脈硬化学会(著). 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版, p41.

-

日本動脈硬化学会(著). 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版, p155-156.

-

日本動脈硬化学会(著). 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版, p29.

-

厚生労働省. e-ヘルスネット[情報提供]. BMI.

https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/dictionary/metabolic/ym-002 -

日本循環器学会ほか(編). 2017-2018年度活動 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版), p87-93.